Não é todos os dias que temos a música a ser discutida nas páginas de jornais de distribuição alargada por gente com autoridade como António Pinto Ribeiro, que ontem assinava um

texto de opinião no jornal Público intitulado "Músicas do mundo ou músicas de fora da Europa?". Pinto Ribeiro foi diretor do excelente Próximo Futuro, um programa de música ao vivo da Gulbenkian, fundação na qual agora assume um papel mais abrangente, com a coordenação do Museu, do CAM e do Serviço de Música. Sabe do que fala e o texto tem que ser lido por todos os que se interessam pelas mais dversas facetas da produção musical numa perspetiva globalizada.

Mas, como todos os bons textos, merece também ser discutido.

Como ponto de partida, será que a discussão em torno da utilização do termo "world music" ou "músicas do mundo" é hoje tão pertinente quanto o era em 1999, ano em que David Byrne publicou no New York Times o famoso texto "I Hate World Music", citado por Pinto Ribeiro? Não é verdade que então se usava muito mais vezes o termo para se dividir águas e subalternizar algumas músicas em relação a outras, tivesse esta separação lugar nos escaparates das lojas de discos, nas playlists das rádios ou na produção de concertos e festivais? Em Portugal, isso era claro: as músicas "normais" de um lado, para as pessoas com gostos normais, e as músicas do mundo, do outro. Para as pessoas com gostos estranhos. Talvez sofisticados, mas estranhos.

Todavia, em quinze ou mais anos, o panorama mudou muito. Talvez por causa de um fenómeno mais alargado de globalização cultural, talvez por causa de feiras como a Womex, talvez por causa dos Rough Guides da World Music Network (Nome profano! E o site? worldmusic.net? Para a fogueira com eles!), talvez por causa da união dos agentes, das editoras e, claro, dos artistas, em torno de um mercado e até de uma marca conveniente designados por "músicas do mundo", foi possível que fossem realizados cada vez mais concertos, festivais e digressões que têm trazido ao Ocidente músicos com passaportes que outrora não se viam nestas andanças. O circuito cresceu tanto que transbordou para outros espaços mais generalistas. Tornou-se comum ver Caetano Veloso, Tinariwen ou Amadou & Mariam a fazerem parte de cartazes de festivais de rock. O circuito tornou-se tão visível e tão apetecível que o inverso também se sucedeu: tornou-se comum ver as linguagens ocidentais nos festivais que antes eram só das tais músicas do mundo, nos catálogos que antes eram só das tais músicas do mundo. Há uma mão invisível a mexer o caldeirão. Ainda alguém sente a mesma necessidade da distinção das músicas do mundo?

Essas tais músicas do mundo cresceram, transbordaram e misturaram-se.

O próprio Byrne admite a mudança, ainda que deixando um pé atrás. Em

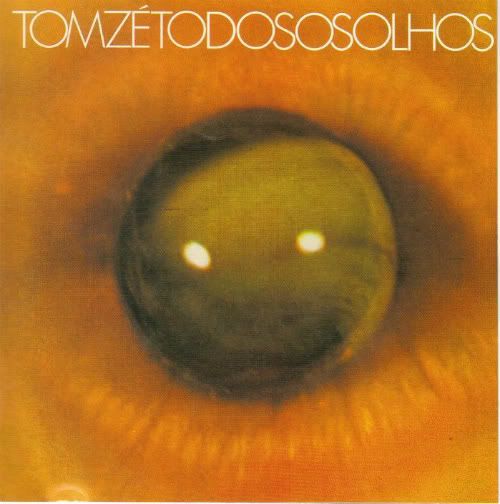

entrevista recente à Wired, e a propósito do texto de 1999, dizia: "As coisas mudaram? Um pouco. Podemos ver a Rolling Stone ou talvez até a Pitchfork fazerem crítica ao novo disco do Caetano ou um do Lenine ou qualquer outro artista brasileiro, mas para a quantidade de criatividade que existe no mundo, somos muito localistas". Nota: já não é o termo "world music" que lhe faz confusão (e nunca terá sido uma questão assim tão semântica, convenhamos), mas sim o enviesamento "localista" que a generalidade dos ouvintes de música tem, e que o próprio admite que também se verifica do outro lado: "Eu mantenho o meu desprezo pelo termo -- significa que há um 'nós' e depois toda a gente restante. Mas, claro, pessoas de outras em outros países sentem da mesma maneira -- na Índia, és capaz de encontrar quiosques de cassettes em que 98% do material consiste nas últimas bandas sonoras de Bollywood, havendo talvez depois uma pequena secção 'internacional' com, na altura em que vi, Madonna e George Michael. A nossa xenofobia é um pouco mais pesada, contudo."

A questão da autenticidade, cara a Byrne no texto de 1999 e também agora citada por Pinto Ribeiro, está cada vez mais ultrapassada. São cada vez mais seguidas com atenção pública as experiências de fusão entre linguagens ocidentais e as mil e uma outras que antes iam parar ao escaparate único das músicas do mundo. Todos os dias, há uma ÁFrica diferente a contaminar, no bom sentido, a escrita de música de um grupo de rock nos EUA, em Londres ou nos arredores de Lisboa. Já ninguém se preocupa com a autenticidade do kuduro e os músicos angolanos andam em digressões por esse mundo fora, pisando palcos além da lusofonia.

Pinto Ribeiro traz ainda à colação outra preocupação legítima que merece alguma reflexão:

"[Os compositores não ocidentais] são remetidos para um género musical ao qual se retirou a história. E atente-se ainda como além de se retirar a história dessas músicas, retira-se também o contexto de onde as mesmas surgem e uma parte substantiva da sua comunicabilidade quando são cantadas. (...) Nesta forma de tratar com igual valor todas as músicas do mundo, fica-se também privado da dimensão política das canções, do simbolismo de muitas dessas composições e também da relação de entendimento de classes, conforme as origens regionais destas músicas."

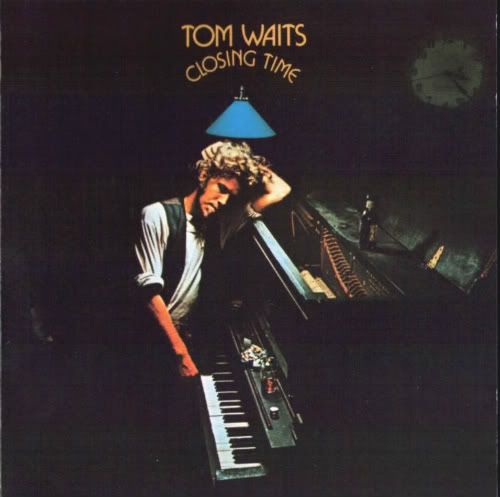

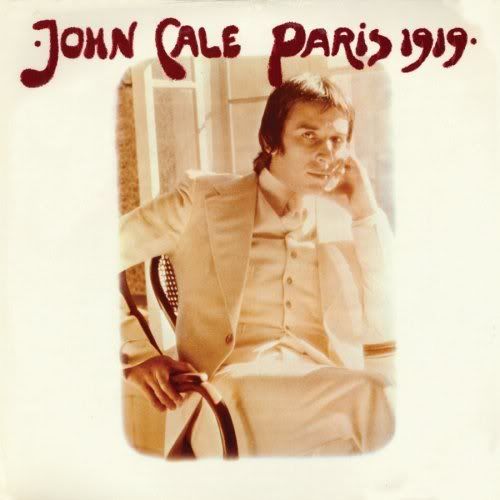

Não há como negar isto. É a mais pura verdade, mesmo que haja muito boa gente que se ocupe a lutar contra isso, escrevendo, divulgando, programando. Mas isto leva a que se faça outra pergunta. Será que esta ausência de metainformação é exclusivo destas tais músicas do mundo? Quando vamos a um festival de jazz -- olhem, outro circuito que cresceu, transbordou e misturou-se -- quantos de nós sabemos o contexto histórico, político e social em que foram gerados os projetos americanos ou norugueses, recentes ou com décadas de existência, que ali vemos? Será que a maioria das pessoas que vai ver Patti Smith no próximo mês conhece Robert Mapplethorpe e a relevância que este teve no seu repertório musical e lírico? Em boa verdade, e esta questão é absoluta e inapelavelmente derradeira, entre todo o público do rock, quantos conhecem os Velvet Underground?